DX推進の現場では、「業務効率化ツール」を導入しても定着しない・成果が出ないという悩みを多く耳にします。ツール選定の失敗や、現場リテラシーとのギャップが原因で、「使われないDX化」に陥るケースも少なくありません。

そこで本記事では、ROIを重視するDX推進担当者に向けて、すぐに効果を実感できる仕事効率化ツール7選を厳選してご紹介します。

加えて、「選び方」「導入効果の見える化」「現場への定着方法」まで、成果につながる運用ノウハウもセットで解説。特に、教育コストを抑えつつ成果を出す“支援型ツール”や、数値でROIを説明できるモデルは、社内説得にも役立ちます。

「使わせる」「成果を見せる」ための最適なツールとその活かし方を、DX実務の視点でまとめた一記事になります。ぜひ導入検討時の参考にしてください。

DX担当者が「仕事効率化ツール」を導入すべき理由とは

企業のDXが進む中で、現場レベルの業務改善に直結する「仕事効率化ツール」への注目が高まっています。ただし、導入すればすぐ成果が出るわけではありません。現場の実態や課題を正しく捉えた上で、「なぜ必要か」を明確にすることが、成功の第一歩です。

現場業務の属人化・非効率にメスを入れる

多くの企業では、長年の業務慣習や担当者依存の業務が温存され、非効率なルーティン作業が日常的に発生しています。たとえば、Excelでの手作業による集計、メールでの確認作業、重複した報告フォーマットの作成など、人がやらなくてもいい業務に多くの時間が使われているのが現状です。

効率化ツールは、こうした“見えにくい無駄”を発見し、自動化や簡略化によって工数削減に貢献します。これは単なる業務改善にとどまらず、現場の余力創出や人材の戦略的活用にも直結する重要な取り組みです。

リテラシー差と教育負荷を吸収する“支援型ツール”の台頭

一方で、効率化ツールの導入が現場に浸透しない原因の多くは、「操作が難しい」「研修に時間が取れない」といった声に集約されます。特にベテラン社員や現場部門では、新しいITツールに対する心理的ハードルが高く、教育コストが大きな課題になります。

このような背景から、最近ではユーザーに寄り添う“支援型ツール”、すなわちAIが操作をサポートし、習得不要で使えるツールが注目されています。現場が無理なく使い始められる設計こそ、定着と成果につながる鍵です。

ROIの「見える化」が上層部説得のカギに

導入を推進する担当者にとって、上層部の納得を得るために「ROIの説明」が求められる場面は少なくありません。ツールの費用対効果を定量的に提示できなければ、「費用だけがかかって終わる」と判断されてしまうリスクがあります。

そこで重要になるのが、導入前後の業務時間の比較や人件費換算による「純効果」の可視化です。特に、短期間で成果が現れるツールや、導入人数に応じてROIがスケールするツールは、経営層への説明材料として非常に有効です。

ツール選定で失敗しないための3つの視点

仕事効率化ツールの導入で成果を出すには、「何を選ぶか」が非常に重要です。ただ便利そうという理由だけで導入しても、現場で使われなければ意味がありません。ここでは、失敗を防ぐためにDX担当者が押さえるべき3つの視点を紹介します。

1. 実運用を前提にした定着率の高さ

導入時のスペックや機能よりも、**「実際に現場で使われるかどうか」**の視点が最優先です。ありがちな失敗は、「機能は豊富だけれど現場に難しすぎて定着しない」ケース。特に、マニュアル読解や設定が必要なツールは、導入初期にハードルが高くなり、形だけで終わるリスクが高まります。

そのため、UIが直感的で、教育コストをかけずに“すぐ使える”設計かどうかは必ず確認すべきポイントです。最近では、操作をナビゲーションしてくれる支援型ツールなど、ユーザーの習得負荷を限りなく下げた設計が注目されています。

2. 時短と労務コスト削減に直結するかどうか

ツールの成果は「便利かどうか」ではなく、どれだけ生産性に貢献するかで判断されるべきです。具体的には、導入によって日々の業務時間がどれだけ削減できるか、それを人件費に換算したときにどの程度のコスト効果があるかが重要です。

たとえば、「一人あたり月120分の時短」が実現できるツールなら、100人導入で年間2,400時間の削減、約530万円の労働コスト圧縮が可能になります。こうした試算が可能なツールであれば、導入判断も社内説得もスムーズに進められるでしょう。

3. 部門横断で使える汎用性・拡張性の有無

一部署だけで完結するツールは、短期的には効果を出しても、全社的な効率化やDX展開にはつながりません。むしろ、複数部門での展開を見越して、業務横断で利用できる汎用性の高さや、他システムとの連携・拡張性を持つツールを選ぶことが重要です。

また、同じツールで異なる業務に対応できる柔軟性があれば、導入規模の拡大に伴いROIが向上する可能性もあります。最初はスモールスタートであっても、拡張可能な設計かどうかをチェックしておくと、後々の展開が非常にスムーズになります。

2025年版|今すぐ導入したい仕事効率化ツール7選

DX推進の現場で成果を出すには、「現場が使いこなせて」「効果が見える」ツール選びが不可欠です。ここでは、導入しやすく、即効性が期待できる7つのツールを厳選してご紹介します。

1. Office業務の時短を叶えるリアルタイム操作支援ツール

Litera Appは、Microsoft WordやExcel、Outlookなどの主要Officeアプリケーションの操作をリアルタイムで支援するツールです。作業中にキーボードショートカットを瞬時に提案するため、無駄な操作や検索時間を大幅に削減できます。操作に慣れていない社員でもすぐに効果を実感でき、複雑なマクロやVBAを使わずに導入可能。導入企業では月間120分の作業時間削減やROI178%超の経済効果を報告しており、特に大量の文書や報告書を扱う部署で高い評価を得ています。

2. タスク管理と情報共有を一元化するプロジェクト管理ツール

Notionは、タスク管理、ドキュメント作成、ナレッジ共有、データベース管理を一つのプラットフォームで行えるオールインワンツールです。ドラッグ&ドロップで簡単にカスタマイズできるため、プロジェクトごとに最適なテンプレートを作成可能。リアルタイムでの共同編集機能やコメント機能により、チームのコミュニケーションも円滑に。タスクの優先順位付けや進捗の可視化がしやすく、やるべきことを即決できる環境を作り出します。さらに、外部ツールとの連携も豊富で、SlackやGoogleカレンダーとの同期もスムーズです。

3. 繰り返し作業を自動化し業務効率化を加速するRPAツール

UiPathは、定型的なルーチンワークを自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールの代表格。ブラウザ操作、Excelデータの集計や転記、メール送信などの単純作業をノーコードで設定し、ロボットに任せることが可能です。人為的ミスの削減に加え、24時間無休で作業を実行できるため、業務効率が飛躍的にアップ。操作も直感的なドラッグ&ドロップでできるため、IT専門知識がなくても導入しやすく、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。

4. チームの連携力を高めるビジネスチャットツール

Slackは、テキストチャット、音声通話、ビデオ通話を統合し、多様なコミュニケーションニーズに対応するビジネスチャットツールです。チャネル(トピックごとの会話スペース)で情報を整理できるため、重要な会話が埋もれずに管理可能。ファイル共有や外部サービス(Googleドライブ、Trello、Zoomなど)との連携も豊富で、チーム全体の情報共有や意思決定をスピーディに行えます。特にリモートワーク環境下での利用が増えており、柔軟な働き方を支える基盤となっています。

5. 契約業務をスムーズにするペーパーレス化ツール

マネーフォワードクラウドは、契約書の作成、送付、締結、管理をすべてオンラインで完結させることができるツールです。紙の印刷や郵送といった物理的な手間を省き、契約締結までの時間を大幅に短縮。契約内容の一元管理や検索機能により、契約書紛失のリスクも軽減します。会計・経理ツールと連携することで、請求処理や経費精算まで業務フローを自動化できるのも大きな強みです。

6. 営業活動を効率化するSFA・CRM・MA統合ツール

HubSpotは、営業支援(SFA)、顧客管理(CRM)、マーケティングオートメーション(MA)を一体化したクラウドツールです。顧客の問い合わせ履歴や営業プロセスを一元管理し、営業チームが効果的にフォローアップできる環境を提供。メール配信やリードスコアリングなどのマーケティング機能も備え、見込み客の育成と成約率向上を支援します。操作は直感的でわかりやすく、中小企業から大企業まで幅広く導入されているのが特徴です。

7. クリエイティブ業務を革新するAI生成ツール群

ChatGPT、Canva、DALL·E、CoeFont、RunwayML など

近年急速に進化しているAI生成ツールは、文章作成から画像・動画・音声制作までクリエイティブ業務をサポートします。

- ChatGPT:自然言語処理を活用し、文章のアイデア出し、要約、質問応答が可能。コンテンツ制作やメール文作成を劇的に効率化します。

- Canva:ドラッグ&ドロップで誰でも簡単にプロ並みのデザインができるツール。AIが画像補正やレイアウト提案も行います。

- DALL·E:テキストから高解像度のオリジナル画像を生成。広告素材やプレゼン資料のビジュアル作成に最適です。

- CoeFont:多様な声質から自然な音声を生成できる音声合成ツール。ナレーションや音声案内の作成を簡単にします。

- invideoAI:AIを活用した動画生成ツール。簡単なプロンプト入力するだけで、短時間でプロ級の動画生成が可能です。

成果を上層部に伝えるための「ROIの見せ方」

業務効率化ツールを導入して得られる効果を上層部に伝える際、単なる感覚的なメリットだけではなく、具体的な数字で示すことが重要です。

特に「ROI(投資対効果)」は、費用に対してどれだけの成果があったのかを客観的に評価できる指標として重視されています。

ここでは、ツール導入による時短効果を定量化し、人件費換算で試算する方法をはじめ、モデル事例やROIをわかりやすく説明するポイントをご紹介します。

導入による時短効果の定量化:時間 × 人件費で試算

ツール導入の効果を上層部に伝える際、まずは「時短効果」を具体的な数字で示すことが重要です。

たとえば、あるツールによって1人あたり月に120分(2時間)の作業時間が削減できた場合、その効果は以下のように算出します。

- 時短効果(月):2時間

- 年間の時短効果:2時間 × 12ヶ月 = 24時間

- 人件費(時給):2,500円

- 1人あたりの年間コスト削減額:24時間 × 2,500円 = 60,000円

このように「時間 × 人件費」で試算すると、導入効果を定量的に説明でき、上層部の納得を得やすくなります。

100人導入で年間●●時間削減のモデル事例

チームや部署単位での効果を示すことで、組織全体に与えるインパクトを強調できます。

たとえば、100人の社員が同じツールを導入し、それぞれが年間24時間の時短を実現した場合、

- 年間総時短時間:24時間 × 100人 = 2,400時間

- 人件費換算(時給2,500円):2,400時間 × 2,500円 = 6,000,000円(約600万円)

このようなモデル事例を示すことで、単なる導入費用ではなく、将来的なコスト削減効果が明確になります。

また、時間短縮により余裕が生まれた分、戦略的業務への注力や品質向上が期待できる点も併せて伝えると説得力が増します。

コスト対効果(ROI)を1枚の資料で説明する方法

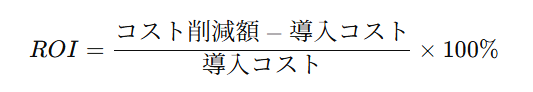

ROI(投資対効果)は、費用対効果を簡潔に伝えるための重要な指標です。

上層部に説明する際は、以下のポイントを押さえた1枚資料を作成すると効果的です。

- 導入コスト:ライセンス費用や初期設定費用など

- 年間時短時間の合計:従業員数×1人あたりの時短時間

- 人件費換算の削減額

- ROI算出式:

参考:Litera AppのROI算出例

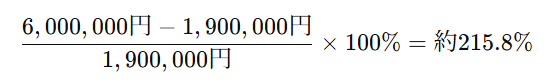

たとえば、Litera Appを100人の部署で導入したケースを想定します。

- 導入コスト:年間ライセンス費用190万円

- 1人あたりの月間時短効果:2時間(120分)

- 年間時短効果(1人あたり):2時間 × 12ヶ月 = 24時間

- 部署全体の年間時短効果:24時間 × 100人 = 2,400時間

- 人件費(時給):2,500円

- コスト削減額:2,400時間 × 2,500円 = 6,000,000円

- ROI:

この試算から、導入コストの約2.16倍以上の効果が期待できることがわかります。

数字はあくまでモデルケースですが、こうした具体的な数値を示すことで、上層部が意思決定しやすくなります。

現場定着を加速するための社内展開3ステップ

新しいツールを導入しても、現場で定着しなければ真の効果は発揮できません。ここでは、社内で効率化ツールをスムーズに根付かせるための具体的な3つのステップをご紹介します。

小規模部門からスモールスタートし、成果を見せる

まずは、全社展開を急がずに、小規模な部門やチームから導入を始めることが成功のカギです。

実際の成果や時短効果を数字で示し、利用者の声を集めることで、他部門への説得材料となります。

この「小さな成功体験」を積み重ねることで、全社展開への心理的な障壁を下げ、スムーズな横展開が期待できます。

業務フローに組み込む「使わせる仕掛け」づくり

ツールを使ってもらうためには、日常の業務フローに自然と組み込む工夫が必要です。たとえば、報告や承認フローにツール利用を必須にし、「使わなければ仕事が進まない」状態を作ります。

こうした仕掛けにより、ツールの利用が習慣化され、定着率が大幅に向上します。

教育・研修コストを削減するAI・自動支援ツールの活用

新しいツールの使い方を現場に浸透させるには、教育や研修コストを抑えることも重要なポイントです。

たとえば、「HubSpot」に搭載されているAIチャットボットを使えば、24時間いつでも社員からの質問に自動対応が可能です。

また、操作案内やサポート機能を持つ「Litera App」や「UiPath」の自動支援により、現場の疑問や不安を即時解消できます。

これにより、教育担当者の負担を軽減しつつ、現場での自走的な運用を促進できます。

現場からの“使われない問題”を防ぐために

せっかく便利なツールを導入しても、「現場でまったく使われていない」という状況は少なくありません。その背景には、導入前の選定段階での視点不足があるケースが多く見られます。

この章では、「使われる前提」でツールを導入するために押さえておきたい視点を紹介します。

ツール選定時にありがちな3つの落とし穴

ツール導入に失敗する多くの企業が、同じような“初歩的な落とし穴”にはまっています。

たとえば次のようなものです:

- 導入目的があいまいなままツールを選んでしまう

└「何を改善したいのか」が曖昧だと、現場にとってのメリットも伝わらず、使われません。 - 導入決定をIT部門主導にしてしまう

└ 現場の課題や使い勝手を十分にヒアリングせずに進めると、ニーズとのズレが生じます。 - 「できることの多さ」で選んでしまう

└ 機能が豊富でも、実際に使う人がそれを扱いきれなければ宝の持ち腐れです。

こうしたミスを避けるには、現場目線に立った選定プロセスが欠かせません。

「現場に寄り添う設計」かどうかを見極める視点

ツールの導入前には、「このツールは本当に現場の困りごとを解決してくれるのか?」という視点が重要です。

たとえば「Litera App」は、日々の業務に自然に溶け込む操作支援を提供し、“新しい操作”を覚えさせない設計が評価されています。

また、「Slack」のようなビジネスチャットツールも、既存のコミュニケーション習慣と親和性が高く、導入のハードルが低い点が特長です。

選定時には、「導入によって現場のストレスが減るか」という軸で判断することが、現場定着を大きく左右します。

ITリテラシーに応じたUI/UX設計の重要性

いくら高機能でも、現場の人が操作に迷うようでは活用は広がりません。特に、ITリテラシーにばらつきのある組織では、直感的でシンプルなUI設計が求められます。

たとえば「Notion」はドラッグ&ドロップだけで構成できる柔軟なUIで、初心者でもすぐに使いこなせる設計が人気です。

また、「UiPath」もノーコードで簡単に業務フローを組めるため、非エンジニアでも使える自動化ツールとして注目されています。

ツールを選ぶ際には、「誰がどんな頻度で、どのように使うのか」を具体的に想定し、UI/UXが現場にフィットするかを見極めることがカギです。

まとめ|効率化ツールは“選び方”で9割決まる

業務効率化ツールの成否を分けるのは、どのツールを「なぜ」選ぶかという初期の判断です。

「便利そう」「流行っているから」といった曖昧な理由では、現場に定着せず、成果にもつながりません。

ROIと活用度を両立できる選定眼が、成功の鍵を握っています。

「導入して終わり」にしないための条件

ツール導入は、始まりに過ぎません。導入後にどれだけ“使われるか”が本当の勝負です。そのために必要なのは、以下の3点です。

- 現場に即した機能性・UI/UXであること

- スモールスタートで成功事例をつくること

- 業務フローの中に自然に組み込めること

また、社内への説明責任(ROI)を果たす視点も欠かせません。

ROIと定着を両立する「支援型ツール」の優位性

今後のツール選定においては、“支援型”であることが大きな差別化要因になります。単なる管理や自動化ではなく、「人の作業をリアルタイムでサポートする」ツールが、導入後の活用を促進しやすいからです。

たとえば:

- Litera App:Office作業にリアルタイムで介入し、手を動かしながら支援

- Notion:直感的なナビゲーションで、知識共有が“考えずにできる”仕組み

- UiPath:現場でも使えるノーコード自動化ツールとして、属人作業の負担を軽減

こうしたツールは、「教育コストをかけずに成果が出る」という点で、ROIと現場定着を両立できる強みを持っています。

リテラアップアプリのご利用について、法人の方は下記フォームよりお問い合わせください。

(Excel,WordなどOffice製品やPC関連の技術的な質問にはお答えできかねます。ご了承ご了承ください。)